|

Über die

antibakterielle Wirkung von Kulturen eines

Penicillium-Stammes |

| A. Fleming Lebenslauf |

|

Diese Webseite wird vorbehaltlich aller Rechte angeboten. Die frühere Quelle: http://www.mueller-bo.de/fleming.htm ist nicht mehr verfügbar. Falls CopyRight-Vorbehalte bestehen, bitte bei tom at wassmer.org melden. Bei berechtigten Einwänden wird diese Seite sofort vom Netz genommen!

|

Über die

antibakterielle Wirkung von Kulturen eines

Penicillium-Stammes |

| A. Fleming Lebenslauf |

|

|

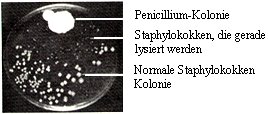

Während der Arbeit mit Staphylokokken-Varianten wurden einige Kulturplatten auf dem Labortisch beiseitegestellt und von Zeit zu Zeit untersucht. Bei diesen Untersuchungen waren diese Platten notwendigerweise der Luft ausgesetzt. Dabei wurden sie mit verschiedenen Mikroorganismen kontaminiert. Es konnte beobachtet werden, daß die Staphylokokken rund um eine große Kolonie eines kontaminierenden Schimmelpilzes transparent wurden, also ganz eindeutig eine Lyse vonstatten ging (vergl. Abb. 1). Von diesem Schimmelpilz wurden Subkulturen angelegt und Experimente durchgeführt, um etwas über die Eigenschaften der bakteriolytischen Substanz zu erfahren, die sich ganz offensichtlich in der Schimmelpilz-Kultur gebildet hatte und in das umgebende Medium diffundiert war. Es stellte sich heraus, daß die Nährflüssigkeit, in der der Schimmelpilz für ein oder zwei Wochen gewachsen war, über ausgeprägte hemmende, bakterizide und bakteriolytische Eigenschaften gegenüber vielen der weitverbreitet vorkommenden, pathogenen Erregern verfügte. |

Eigenschaften des Schimmelpilzes

|

Die Kolonie erscheint als eine weiße, schaumige Masse, die schnell an Größe zunimmt und nach einigen Tagen Sporen bildet, wobei sich das Koloniezentrum dunkelgrün färbt, um später - bei alten Kulturen - bis fast zum Schwarz noch dunkler zu werden. In vier oder fünf Tagen wird ein strahlendes Gelb hervorgebracht, das zur Mitte hin etwas diffuser wird. Unter besonderen Bedingungen kann während des Wachstums eine rötliche Farbe wahrgenommen werden. In Nährlösungen wächst der Schimmelpilz an der Oberfläche als weißer Schaum, der sich in wenigen Tagen in eine filzige dunkelgrüne Masse verwandelt. Das Nährmedium nimmt dabei eine strahlend gelbe Färbung an. Das Pigment kann mit CHCI3 nicht aus der Lösung extrahiert werden. Der pH-Wert der Lösung verschiebt sich deutlich in den alkalischen Bereich - er schwankt zwischen 8,5 und 9. In Glucose- oder Saccharose-haltiger Nährlösung wird nach drei oder vier Tagen Säure produziert. Diese Säureproduktion findet dagegen in Lactose-, Mannit- oder Dulcit-haltigen Lösungen nicht statt. Bei 37° C ist das Wachstum langsam, am schnellsten ist es bei 20° C. Unter anaeroben Bedingungen findet kein Wachstum statt. Nach seiner Morphologie handelt es sich bei diesem Organismus um eine Penicillium-Art. Nach allen seinen Eigenschaften ist er am nächsten mit P rubrum verwandt. Biourge (1923) hat gesagt, daß er P rubrum niemals in der freien Natur gefunden hat und daß es sich um ein »animal de laboratoire« handele. Dieser Penicillium Stamm ist in der Luft des Labors nicht selten. |

Ist die antibakterielle Substanz, die in der Kultur gebildet wird, allen Schimmelpilzen eigen?

|

Eine Anzahl weiterer Schimmelpilze wurde in Nährlösung bei Raumtemperatur gezüchtet. Die Kulturflüssigkeiten wurden in verschiedenen Intervallen bis zu einem Monat lang auf das Vorhandensein antibakterieller Substanzen hin untersucht. Bei den untersuchten Arten handelte es sich um: Eidamia viridiscens, Botrytis cineria, Aspergillus fumigatus, Sporotrichum, Cladosporium, Penicillium (8 Stämme). Dabei stellte sich heraus, daß nur ein Stamm hemmende Substanzen produzierte, und dieser wies exakt dieselben kulturellen Charakteristika auf wie der Originalstamm auf der kontaminierten Platte. Es erscheint daher eindeutig erwiesen, daß die Produktion von antibakteriell wirksamen Substanzen nicht allen Schimmelpilzen oder auch Penicillium-Stämmen eigen ist. Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird immer wieder von Experimenten mit Filtraten von Nährlösungen dieses Schimmelpilzes die Rede sein. Daher wird aus Gründen der Vereinfachung, und um Wiederholungen zu vermeiden, der Begriff »Penicillin« verwendet werden, um den etwas schwerfälligen Begriff »Filtrat der Nährlösung des Schimmelpilzes« zu vermeiden. Damit ist dann jeweils das Filtrat der Bouillon des Penicillium-Stammes gemeint, mit dem wir uns hier befassen. |

Methoden zur Untersuchung von Kulturen auf das Vorhandensein von antibakteriell aktiven Substanzen

|

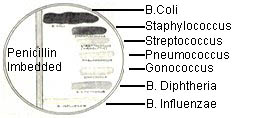

Die einfachste Methode, die inhibierende Wirkung zu untersuchen, besteht darin, eine kleine Furche in den Agar (oder in ein anderes geeignetes Kulturmaterial) zu stanzen und diese mit einer Mischung aus gleichen Teilen Agar und der Flüssigkeit, in der der Schimmelpilz gewachsen ist, wieder aufzufüllen. Wenn sich der Agar wieder verfestigt hat, können die verschiedensten Erreger vom Stanzstreifen rechtwinklig zum Rand (zu den Ecken) der Platte ausgestrichen werden. Die inhibitorischen Substanzen penetrieren sehr schnell in den Agar, so daß sie in den wenigen Stunden, bis die Erreger sichtbares Wachstum zeigen, schon einen Zentimeter weit oder mehr in ausreichender Konzentration vorliegen, um die sensiblen Keime zu hemmen. Bei weiterer Inkubation kann man sehen, daß die proximalen (der Furche zugewandten) Teile der Ausstriche transparent werden. Bei näherer Untersuchung dieses Teiles der Kultur wird man feststellen, daß praktisch alle Erreger aufgelöst wurden. Das deutet darauf hin, daß die Penetration der antibakteriell aktiven Substanzen weiter stattgefunden und Werte angenommen hat, die ausreichen, die Zerstörung der Bakterien auszulösen. Diese einfache Methode reicht daher aus, die bakterienhemmenden und -lysierenden Fähigkeiten der Schimmelpilzkultur zu demonstrieren. Darüberhinaus gibt die Ausdehnung der Hemmung Anhaltspunkte für die Empfindlichkeit der gerade untersuchten Erreger. Abbildung 2 zeigt das Ausmaß der Hemmung verschiedener Keime, die auf diese Art untersucht wurden. Die Hemmwirkung kann sehr genau bestimmt werden, wenn man eine Verdünnungsreihe von Penicillin in frisch zubereiteten Nährlösungen ansetzt und dann alle Röhrchen mit demselben Volumen einer Bakteriensuspension inokuliert und diese anschließend inkubiert. Das Ausmaß der Hemmung kann nach der Trübung der Lösung sehr schnell beurteilt werden. Zur Bestimmung der antibakteriellen Wirkung einer Schimmelpilzkultur ist es nicht notwendig, diese zu filtern, da der Schimmelpilz bei 37°C nur sehr langsam wächst und nach 24 Stunden, wenn die Ergebnisse abgelesen werden, noch kein Wachstum des Schimmelpilzes wahrnehmbar ist. Staphylococcus aureus ist ein sehr gut geeignetes Bakterium, um die Bouillon zu testen, da er zäh ist, in Kulturen gut gedeiht, schnell wächst und sehr empfindlich gegenüber Penicillin reagiert. Die bakterizide Wirksamkeit kann mit derselben Methode getestet werden. Allerdings müssen zu den Bestimmungszeitpunkten Proben entnommen werden, um die Anzahl der überlebenden Keime bestimmen zu können. |

Eigenschaften der antibakteriell aktiven Substanz

|

Einfluß von Hitze: Erhitzen auf 56°C oder 80°C hat keinen Einfluß auf die antibakterielle Aktivität von Penicillin; Kochen für einige Minuten dagegen sehr großen (vergl. Tab. II). Kochen für 1 Stunde reduziert die antibakterielle Aktivität auf weniger als ein Viertel seiner vorigen Aktivität, wenn die Flüssigkeit alkalisch ist. Ist sie dagegen neutral oder nur schwach sauer, ist die Reduktion der Aktivität weniger stark ausgeprägt. Nach 20minütigem Autoklavieren bei 115°C ist praktisch keine Aktivität mehr vorhanden. |

|

Die Passage durch einen Seitzfilter vermindert die antibakterielle Aktivität nicht. Dies ist die beste Methode, um eine sterile Bouillon eines Schimmelpilzes zu erhalten. |

|

Penicillin ist in Wasser und schwach sauren Lösungen sehr gut löslich. Mein Kollege, Herr Ridley, hat herausgefunden, daß bei niedrigen Temperaturen evaporiertes Penicillin zu einer zähflüssigen Masse eindickt und der aktive Anteil vollständig mit absolutem Alkohol extrahiert werden kann. Es ist aber weder in Äther noch in Chloroform löslich. |

Bildungsrate antibakteriell aktiver Substanz in Kultur:

|

Ein 550-cm3-Erlenmeyer-Kolben, der mit 200 cm3 Bouillon gefüllt war, wurde mit Schimmelpilzsporen inokuliert und bei Raumtemperatur (10°C bis 20°C) inkubiert. Die antibakterielle Aktivität der Lösung wurde von Zeit zu Zeit gegen Staphylokokken getestet. |

|

Nach 5 Tagen vollständige Hemmung

bei einer Verdünnung von 1:20 |

|

Die Entwicklung des aktiven Prinzips vollzieht sich bei 20°C schneller, und nach 6 bis 7 Tagen wird ein guter Ansatz Staphylokokken bei einer Verdünnung von 1:500 oder gar 1:800 vollständig gehemmt. Mit der Alterung der Kultur läßt auch die antibakterielle Aktivität nach; und nach 14 Tagen bei 20°C wird diese fast vollständig verschwunden sein. Die antibakterielle Aktivität von Penicillin nimmt ab, wenn es bei Raumtemperatur gelagert wird. Die Abnahme der Aktivität kann Tabelle I entnommen werden. Wenn der pH-Wert von Penicillin von ursprünglich 9 auf 6,8 verändert wird, verhält sich die Substanz viel stabiler. Die kleinen Tropfen strahlend gelber Flüssigkeit, die sich auf der Oberfläche der Schimmelpilzkultur bilden, können sehr hohe antibakterielle Titer aufweisen. Eine Probe solch einer Flüssigkeit hemmte das Wachstum von Staphylokokken noch in einer Verdünnung von 1:20000, während die Nährflüssigkeit, in der der Schimmelpilz gewachsen war, zur selben Zeit das Wachstum der Staphylokokken nur bis zu einer Verdünnung von 1:800 hemmte. Wenn der Schimmelpilz auf einem festen Nährboden gezüchtet, die filzige Masse abgenommen und in einer normalen Salzlösung 24 Stunden lang extrahiert wurde, findet man, daß der Extrakt bakteriolytische Eigenschaften aufweist. Vermischt man nun diesen Extrakt mit einer dicken Staphylokokken-Suspension, so sieht man, daß die Trübung der Flüssigkeit nach einer zweistündigen Inkubation bei 45° C deutlich abgenommen hat und nach 24 Stunden die Lösung völlig klar geworden ist. |

Tabelle I. Einfluß der Lagerung bei Raumtemperatur auf die antibakterille Aktivität gegen Staphylokokken.

| Wachstum von Staphylococcus in Penicillin-Lösungen in folgenden Verdünnungen | ||||||||||||

| 1/20 | 1/40 | 1/60 | 1/80 | 1/100 | 1/200 | 1/300 | 1/400 | 1/600 | 1/800 | 1/1000 | Kontrolle | |

| Zum Zeitpunkt der Filtration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + + | + + |

| Nach 4 Tagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + + | + + |

| Nach 7 Tagen | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + + | + + |

| Nach 9 Tagen | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + + | + + |

| Nach 13 Tagen | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + + | + + |

| Nach 15 Tagen | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + + | + + |

Tabelle II. Antibakterille Aktivität von (erhitztem und nicht erhitztem) Penicillin gegenüber verschiedenen Erregern (Agar-Platten-Methode).

| Typus der Erreger | Ausmaß der Hemmung in mm durch in Agar, Serum-Agar oder Blut-Agar eingebrachtes Penicillin |

| Nicht erhitzt | 1 Minute gekocht | |

| Experiment 1 | ||

| Staphylococcus pyogenes | 23 | 21 |

| Streptococcus pyogenes | 17 | 17 |

| Streptococcus viridans (Mund) | 17 | 15 |

| Diphteroide Erreger | 27 | 22 |

| Sarcina | 10 | 10 |

| Micrococcus lysodeicticus | 6 | 7 |

| Micrococcus aus der Luft (1) | 10 | 16 |

| Micrococcus aus der Luft (2) | 4 | 9 |

| B. anthracis | 0 | 0 |

| B. typhosus | 0 | 0 |

| Enterococcus | 0 | 0 |

| Experiment 2 | ||

| Staphylococcus pyogenes | 24 | .. |

| Streptococcus pyogenes | 30 | .. |

| Streptococcus viridans (Mund) | 25 | .. |

| Pneumococcus | 30 | .. |

| Diphteroide Erreger | 35 | .. |

| B.pyoceaneus | 0 | .. |

| B. pneumoniae (Friedländer) | 0 | .. |

| B. coli | 0 | .. |

| B. paratyphosus A | 0 | .. |

| Experiment 3 | ||

| Staphylococcus pyogenes | 16 | .. |

| Gonococcus | 16 | .. |

| Meningococcus | 17 | .. |

| Experiment 4 | ||

| Staphylococcus pyogenes | 17 | .. |

| Staphylococcus epidermidis | 18 | .. |

| Streptococcus pyogenes | 15 | .. |

| Streptococcus viridans (faeces) | 5 | .. |

| B. diphtheriae (2 Stämme) | 14 | .. |

| Diphteroide Erreger | 10 | .. |

| Gram-negative Kokken ausdem Mund (1) | 12 | .. |

| Gram-negative Kokken ausdem Mund (2) | 0 | .. |

| B. coli | 0 | .. |

| B. influenzae (pfeiffer) 6 Stämme | 0 | .. |

|

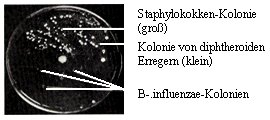

Abbildung 1. Fotographie einer Kultur-Platte, die die Auflösung von Staphylokokken-Kolonien in der Nachbarschaft einer Penicillium-Kolonie zeigt. |

|

Abbildung 2. |

|

Abbildung 3. Fotographie einer Kultur-Platte (Fildes-Medium), auf die gleichmäßig verteilt Staphylokokken und B. influenzae aufgebracht wurden. Auf der unteren Hälfte der Platte wurden 6 Tropfen Penicillin verteilt. Beachte die vollständige Hemmung der Staphylokokken im mit Penicillin behandelten Areal und die sich daraus ergebende reine B.-influenzae-Kultur. |

|

Abbildung 4. Fotographie einer Kultur-Platte, die gleichmäßig mit Nasenschleim einer Person, die an Erkältung litt, bestrichen wurde. 6 Tropfen Penicillin wurden auf der unteren Hälfte der Platte vor der Inkubation verteilt. Zu beachten ist das profuse Wachstum der Staphylokokken und diphtheroiden Erreger in der unbehandelten Hälfte, während in der behandelten Hälfte nur ungefähr drei Kolonien von B. influenzae zu sehen sind. |

Einfluß des Mediums auf den antibakteriellen Titer der Schimmelpilzkultur.

|

Nach den bislang vorliegenden Daten ist eine Nährflüssigkeit das beste Medium für die Produktion von Penicillin. Die Zugabe von Glucose oder Saccharose, die vom Schimmelpilz unter Säurebildung fermentiert werden, verzögert oder verhindert gar die Bildung der antibakteriell aktiven Substanz. Eine Verdünnung der Nährlösung mit Wasser verzögert die Bildung der antibakteriell aktiven Substanz und vermindert die Konzentration, die letztendlich erreicht wird. |

Hemmende Wirkung von Penicillin auf das Wachstum von Bakterien

|

Die Tabellen II und III zeigen das Ausmaß, in dem verschiedene pathogene und nicht-pathogene Mikroorganismen durch Penicillin gehemmt werden. Tabelle II zeigt die Hemmung bei Verwendung der Agar-Platten-Methode und Tabelle III Hemmvermögen in flüssiger Nährlösung Aus diesen Tabellen ergeben sich einige interessante Fakten. Es ist völlig eindeutig, daß das Penicillin eine bakterienhemmende Substanz enthält, die gegen einige Bakterien sehr stark, gegen andere gar nicht wirkt. Die Erreger der Coli-Typhoide-Gruppe werden ebensowenig gehemmt wie andere intestinal . vorkommende Keime, wie etwa B. pyoceaneus, B. proteus und V. cholerae. Andere Bakterien, die nicht sensibel gegenüber Penicillin reagieren, sind die Enterokokken, einige der Gramnegativen Bakterien aus der Mundflora, Friedländer's Pneumobacillus und B. influenzae (Pfeiffer). Die Wirkung gegen B. dysenteriae (Flexner) und B. pseudotuberculosis rodentium ist fast zu vernachlässigen. Der Anthrax-Bazillus wird von einer 1:10-Verdünnung vollständig gehemmt - aber in diesem Fall stellte sich die Wirkung im Vergleich mit der gegen pyogene Kokken als gering heraus. Als am ausgeprägtesten hat sich die Wirkung gegenüber den pyogenen Kokken und den Bakterien der Diphtheria-Gruppe erwiesen. Staphylokokken sind sehr empfindlich; der antibakterielle Effekt ist unabhängig von Farbe oder Typ und praktisch gleich gut gegen alle Stämme. Auch Streptococcus pyogenes reagiert sehr empfindlich. |

Tabelle III. Inhibitorische Aktivität von Penicillin gegenüber verschiedenen Bakterien.

| Verdünnung von Penicillin in Nährflüssigkeit | ||||||||||||

| 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:40 | 1:80 | 1:100 | 1:200 | 1:400 | 1:800 | 1:1600 | 1:3200 | Kontr. | |

| Staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + + | + + | + + |

| Staphylococcus epidermidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + + | + + | + |

| Pneumococcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + + | + + | + + | |

| Streptococcus (hämolysierend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + + | + + |

| Streptococcus viridans (Mund) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + + | + + | + + | + + | + + |

| Streptococcus faecalis | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |

| B. anthracis | 0 | 0 | + | + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |

| B.pseudo- tuberculosis rodentium | + | + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |

| B. pullorum | + | + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |

| B. dysenteriae | + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + | + + |

| B. coli | + + | + + | + + | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | + + |

| B. typhosus | + + | + + | + + | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | + + |

| B.pyoceaneus | + + | + + | + + | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | + + |

|

B. proteus |

+ + | + + | + + | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | + + |

| V. cholerae | + + | + + | + + | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | + + |

| 1:60 | 1:120 | 1:300 | 1:600 | Kontr. | |

| B. diphteriae (3 Stämme) | 0 | + | + + | + + | + + |

| Streptococcus pyogenes (13 Stämme) | 0 | 0 | 0 | + + | + + |

| Streptococcus pyogenes (1 Stamm) | 0 | 0 | + | + + | + + |

| Streptococcus faecalis (11 Stämme) | + + | + + | + + | + + | + + |

| Streptococcus viridans randomisiert aus Faeces (1 Stamm) | 0 | 0 | 0 | + + | + + |

| Streptococcus viridans randomisiert aus Faeces (2 Stämme) | 0 | 0 | + | + + | + + |

| Streptococcus viridans randomisiert aus Faeces (1 Stamm) | 0 | + | + + | + + | ++ |

| Streptococcus viridans randomisiert aus Faeces (1 Stamm) | + | + + | + + | + + | + + |

| Streptococcus viridans randomisiert aus Faeces (1 Stamm) | 0 | 0 | 0 | + + | + + |

| Streptococcus viridans randomisiert aus dem Mund (1 Stamm) | 0 | + | + + | + + | + + |

| Streptococcus viridans randomisiert aus dem Mund (2 Stämme) | 0 | 0 | + + | + + | + + |

| Streptococcus viridans randomisiert aus dem Mund (1 Stamm) | 0 | 0 | 0 | + + | + + |

|

0 = kein Wachstum; + = geringes Wachstum; + = kaum Wachstum; ++ = normales Wachstum | |||||

|

Es existieren geringfügige Unterschiede im Titer gegen verschiedene Stämme, aber man kann sagen, daß er ein bißchen empfindlicher als die Staphylokokken ist. Pneumokokken sind etwa so empfindlich wie Streptococcus pyogenes. Die vergrünenden Streptokokken variieren bemerkenswert; einige Stämme werden so gut wie gar nicht beeinflußt, während andere so empfindlich wie S. pyogenes reagieren. Gonokokken, Meningokokken und einige der Gram-negativen Stämme, die bei Nasenkatarrh vorkommen, sind etwa so empfindlich wie Staphylokokken. Viele Gram-negative Kokken, die in Mund und Hals gefunden werden, sind dagegen ziemlich unempfindlich. B. diphtheriae wird weniger stark beeinflußt als Staphylokokken, wird aber immer noch vollständig durch eine 1%ige Lösung einer durchschnittlichen Penicillincharge gehemmt. Es sollte an dieser Stelle gesagt werden, daß Penicillin, das ein starker Inhibitor für viele Bakterien ist, das Wachstum des originären Penicillin-Stammes, der für seine Herstellung verwendet wurde, nicht zu hemmen vermag. |

Die Staphylokokken-Abtötungsrate von Penicillin

|

Einige bakterizide Sustanzen, wie etwa die Hypochloride, wirken extrem schnell, andere wie Flavine oder Novarsenobillon langsam. Es wurden Experimente durchgeführt, um zu bestimmen, in welche Gruppe Penicillin fällt. Zu einem Volumen von 1 ccm Penicillin-Nährlösung wurden 10 cmm einer 1: 1000 verdünnten Lösung einer flüssigen Staphylokokken-Kultur gegeben. Die Röhrchen wurden dann bei 37°C inkubiert. In bestimmten Intervallen wurden jeweils 10 cmm entnommen und mit folgendem Ergebnis ausgestrichen: |

|

Anzahl der Kolonien, die sich nach Inkubation in Penicillin folgender Konzentrationen entwickelten | |||||

|

Kontr. |

1/80 |

1/40 |

1/20 |

1/10 | |

| Vor | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

| Nach 2 Std. | 116 | 73 | 51 | 48 | 23 |

| Nach 4,5 Std. | ¨ | 13 | 1 | 2 | 5 |

| Nach 8 Std. | ¨ | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nach 12 Std. | ¨ | 0 | 0 | 0 | 0 |

|

Penicillin gehört demzufolge zur Gruppe der langsam wirkenden Antiseptika. Die Staphylokokken werden nur nach 4,5stündiger Inkubation in Konzentrationen, die 30- oder 40mal höher sind als die Konzentrationen, die in Nährlösung für ein vollständiges Abtöten notwendig sind, vollständig abgetötet. Bei den schwächeren Konzentrationen ist zunächst ein Wachstum der Staphylokokken zu beobachten. Die Kokken werden erst nach einigen Stunden abgetötet. Denselben Effekt kann man beobachten, wenn man eine Serie von Penicillin-Verdünnungsstufen sehr stark mit Staphylokokken infiziert und die Röhrchen dann inkubiert. Wenn man die Kulturen nach einigen Stunden untersucht, kann man in allen Röhrchen ein gleichmäßiges Wachstum beobachten. Nach einer Inkubation über Nacht sind die Penicillinenthaltenden Röhrchen in einer Konzentration von mehr als 1:300 oder 1:400 absolut klar, während in den Kontrollröhrchen ein heftiges Wachstum stattgefunden hat. Dies ist ein sehr klarer Beleg für die bakteriolytische Wirkung von Penicillin. |

|

Die Toxizität von antibakteriell sehr aktiven (powerfull antibacterial mould broth filtrates) Filtraten der Nährlösung der Schimmelpilzkulturen scheint bei Tieren sehr gering zu sein. 20 cm3, die einem Kaninchen i.v. infiziert wurden, erwiesen sich als nicht toxischer als die gleiche Menge Nährlösung. Ein halber Kubikzentimeter, der einer Maus von 20 g Gewicht intraperitoneal infiziert wurde, rief keinerlei Anzeichen einer Toxizität hervor. Eine konstante Behandlung großer infizierter Oberflächenbereiche beim Menschen wurde nicht von irgendwelchen Toxizitätssymptomen begleitet. Ein stündliches Aufbringen auf die humane Conjunctiva zeigte keinerlei Reizwirkung. In vitro zeigt Penicillin, das in einer Verdünnung von 1:600 das Wachstum von Staphylokokken vollständig hemmt, keinen größeren Einfluß auf die Leukozytenfunktion als dies normale Nährlösung tut. |

Einsatz von Penicillin zur Demonstration anderer antibakterieller Wirkungen

|

Streicht man Materialien wie Speichel oder Sputum aus, kann man an den Stellen, an denen das Material dick aufgetragen wurde, nicht selten fast reine Streptokokken und Pneumokokken-Kulturen finden. An Stellen, an denen das Material dünner ausgestrichen wurde und die Streptokokken-Kolonien weiter voneinander entfernt sind, erscheinen andere Kolonien, insbesondere Gram-negative Kokken. Diese Gram-negativen Kokken werden durch die Streptokokken inhibiert (vermutlich durch Peroxid, das sie bei ihrem Wachstum produzieren). Und nur dann, wenn dieser »Massen-Effekt« der Streptokokken reduziert wird, können die Gram-negativen Kokken auftreten. Man kann Penicillin dazu verwenden, diese überzeugende Demonstration einer Bakterienhemmung durch Streptokokken und Pneumokokken aufzuzeigen. Sputum wird auf einer Kulturplatte dick ausgestrichen, dann werden 5 oder 6 Tropfen Penicillin über der einen Hälfte verteilt. Nach der Inkubation kann man auf der unbehandelten Hälfte ein durchgängiges Wachstum von Streptokokken und Pneumokokken und nichts anderem beobachten, während auf der Penicillin-behandelten Hälfte viele Gram-negative Kokken wachsen, die durch die Streptokokken und Pneumokokken normalerweise gehemmt worden wären, und die dann gedeihen können, wenn diese durch Penicillin gehemmt werden. Wenn man etwas aktives Penicillin in einem Streifen quer über die Agar-Platte, auf der Speichel ausgestrichen wurde, einbringt, ergibt sich manchmal ein sehr interessantes Wachstum, Im distalen Bereich, der weiter vom Penicillin entfernt ist, wachsen viele Streptokokken, aber sie werden verdeckt von grobmaschig wachsenden Kokken, so daß sich insgesamt ein massenhaftes, übereinander- greifendes Mischwachstum ergibt. Die überwachsenden Kokken sind extrem Penicillin-empfindlich und wachsen innerhalb einer Zone von 25 mm von dem eingebetteten Penicillin nicht mehr. Anschließend bildet sich eine ca. 1 cm breite Zone, die ausschließlich aus Streptokokken besteht - dann werden sie vom Penicillin inhibiert. Und sobald das geschieht, erscheinen die Gram-negativen Kokken, die direkt bis an den Penicillin-Streifen heran gedeihen. Die drei Wachstumszonen, die auf diese Weise entstehen, sind sehr auffällig. |

Einsatz von Penicillin zur Isolation von B. influenzae (Pfeiffer) und anderen Organismen

|

Es gibt Situationen, in denen es sich als sehr schwierig erweist, einen pathogenen Erreger aus dem menschlichen Körper zu isolieren, weil er gemeinsam mit anderen auftritt, die vielleicht sehr viel besser wachsen und sein Vorkommen damit maskieren. Falls in so einer Situation der erste Erreger unempfindlich gegen Penicillin ist, die ihn verbergenden aber empfindlich sind, können die letzteren inhibiert werden, während der erstere normal wachsen kann. Solche Beispiele existieren im Körper und zwar mit B. influenzae (Pfeiffer) und sicherlich auch mit Bordets Erreger des Keuchhustens und anderen Keimen. Pfeiffers Bazillus kommt im Respirationstrakt normalerweise gemeinsam mit Streptokokken, Pneumokokken, Staphylokokken und Gram-negativen Kokken vor. Alle genannten Keime - mit Ausnahme einiger Gram-negativer Kokken - sind hochempfindlich gegenüber Penicillin und können vollständig gehemmt werden, wenn man geringe Mengen Penicillin zur Nährlösung hinzufügt, während B. influenzae unbeeinflußt bleibt. Eine definierte Menge Penicillin kann dem geschmolzenen Agar hinzugegeben werden, bevor die Platten gegossen werden, aber eine einfachere und sehr befriedigende Methode ist es, das infizierte Material, Sputum, Schleim aus der Nase etc. in der üblichen Art und Weise auf der Platte auszustreichen und anschließend (entsprechend der antibakteriellen Potenz) 2 bis 6 Tropfen Penicillin darüber zu verteilen. Diese kleine Flüssigkeitsmenge dringt in den Agar ein und nach 24stündiger Kultivierung wird sich auf der Hälfte der Platte, die nicht mit Penicillin behandelt wurde, das normale Wachstum zeigen, während auf der Penicillin-haltigen Hälfte außer B. influenzae und einigen Gram-negativen Kokken und manchmal auch einigen anderen Erregern nichts gewachsen ist. Dieses Vorgehen macht die Isolation Penicillin-empfindlicher Keime unendlich viel einfacher und es ist auf diese Weise mehrfach gelungen, B. influenzae zu isolieren, obwohl er in Sputum-Ausstrichen nicht nachgewiesen wurde oder es nicht möglich war, ihn auf nicht mit Penicillin getränkten Platten nachzuweisen. |

Tabelle IV. Zusammenfassung der Ergebnisse von Nasenhöhlen-Abstrichen bei 25 Fällen von »Influenzae«.

| Ohne Penicillin | Mit Penicillin | |||||

|

Pneumococcus |

B. influenzae | Gram-negative Kokken |

Pneumococcus oder Streptococcus |

B. influenzae | Gram-negative Kokken | |

| 1 | + + | + | + | - | + + | + |

| 2 | + + | + + | + + | - | + + | + |

| 3 | + + | + + | + | - | + | - |

| 4 | + | - | - | - | + | + |

| 5 | + + | - | - | - | + + | - |

| 6. | + + | - | - | - | + + | + + |

| 7. | + + | - | + + | - | + | + |

| 8. | + | + | - | - | + | - |

| 9. | + + | - | - | - | + | + |

| 10. | + + | - | - | - | + | - |

| 11. | + + | - | - | - | + | - |

| 12. | + + | + | + + | - | + | + |

| 13. | + | + + | + + | - | + | + + |

| 14. | + + | - | - | - | + | - |

| 15. | + + | - | - | - | + | + |

| 16. | + + | - | - | - | + | + |

| 17. | + + | - | - | - | + | + |

| 18. | + + | - | - | - | + | + |

| 19. | + + | + | - | - | + | + + |

| 20. | + + | - | - | - | - | + |

| 21. | + + | - | - | - | + | + |

| 22. | + + | - | - | - | + | - |

| 23. | + + | - | + | - | + | + |

| 24. | + + | + + | - | - | + + | - |

| 25. | + + | - | + + | - | - | - |

|

Natürlich muß bei Verwendung dieser Methode ein Medium gewählt werden, auf dem B. influenzae gut wächst (z.B. gekochter Blut-Agar), da bei der Unterdrückung der Pneumokokken und Staphylokokken der symbiontische Effekt dieser Erreger, der bei Sputum-Kulturen auf Blut-Agar so vertraut ist, nicht mehr auftritt und bei ausschließlicher Verwendung von Blut-Agar die Kolonien von B. influenzae so winzig wären, daß man sie leicht übersehen kann. In Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Dr.McLean wurde eine Serie von Kulturen von Halsabstrichen bei 25 Schwestern, die wegen »Influenza« eingeliefert worden waren, angelegt. Die Proben wurden auf gekochtem Blut-Agar ausgestrichen und über die eine Hälfte jeder Platte wurden 3 bis 4 Tropfen Penicillin verteilt. Die Resultate sind in Tabelle IV dargestellt. In Tabelle IV wurden nur die häufig in diesen Kulturen nachgewiesenen Erreger aufgenommen. In manchen fanden wir einige Diphtherie Stäbchen, die in jedem Falle Penicillin-empfindlich waren, in anderen kamen Gram-negative Stäbchen vor, die sich als Penicillin-unempfindlich erwiesen, obwohl sie durch Streptokokken oder Pneumokokken gehemmt wurden. Pneumokokken und Streptokokken wurden zusammengefaßt, da keine Untersuchungen durchgeführt wurden, mit denen sie zu differenzieren gewesen wären. (Nach dem Erscheinungsbild und den morphologischen Eigenschaften der Kolonien zu schließen, waren Pneumokokken in den meisten Fällen sehr viel häufiger als Streptokokken). Die Abstriche wurden in der Regel dick ausgestrichen und in einigen Fällen, in denen die nicht mit Penicillin behandelte Hälfte der Platte überwuchert war, wurden die Kulturen nach Abstrichen des dicken Wachstums beurteilt. In diesen Fällen ist es möglich, daß die Ergebnisse kein wirklich vollständiges Bild der Kulturen widergeben. Das entkräftet aber keineswegs das Argument, daß durch die Zugabe von Penicillin zum Kulturmedium und die sich daraus ergebende Hemmung der pyogenen Kokken die Isolierung von B. influenzae sehr viel einfacher ist. In einer Anzahl von Fällen wurde es isoliert, obwohl es in den Kulturen ohne Penicillin überhaupt nicht gesehen wurde. Es ist völlig unerheblich, wieviele Pneumokokken und Streptokokken in einer Probe vorhanden sind - sie werden vollständig gehemmt-, und auch wenn nur ganz geringe Anzahlen von B. influenzae gemeinsam mit einer enormen Zahl dieser Kokken vorkommen, können diese doch isoliert werden. Es erscheint nach einer Anzahl von Beobachtungen, die bei Sputum, Nasen- und Rachenabstrichen gemacht wurden, wahrscheinlich, daß durch den Einsatz von Penicillin Erreger der B.-influenzae-Gruppe bei einer Vielzahl pathologischer Zustände sowie bei Personen, die augenscheinlich gesund sind, nachgewiesen werden können. |

|

Es konnte gezeigt werden, daß eine Penicillium-Spezies in Kultur eine sehr stark antibakteriell wirkende Substanz produziert, die verschiedene Bakterien in unterschiedlichem Ausmaß beeinflußt. Allgemein kann man sagen, daß die Gram-negativen Stäbchen am wenigsten und die pyogenen Kokken am stärksten empfindlich sind. In alten Kulturen sind inhibierende Wirkungen von vielen Substanzen berichtet worden. Die Hemmung ist normalerweise mehr oder weniger spezifisch für den Erreger, der in der Kultur eingesetzt wurde. Darüber hinaus sind die Inhibitoren selten stark genug, auch nur eine geringfügige Verdünnung mit frischen Nährstoffen zu überstehen. Penicillin wirkt nicht hemmend auf den ursprünglichen Penicillium-Stamm, der zu seiner Herstellung verwendet wurde. Emmerich und andere haben gezeigt, daß alte B.-pyoceaneus-Kulturen eine ausgeprägte bakteriolytische Wirkung erreichen. Das bakteriolytische Agens, Pyocyanase, zeigt gewisse Eigenschaften, die es mit Penicillin gemein hat; so ist die Hitzebeständigkeit gleich und es kommt im Filtrat der Flüssigkultur vor. Es ähnelt Penicillin auch darin, daß es nur ganz bestimmte Keime in ihrem Wachstum beeinträchtigt. Es unterscheidet sich jedoch dadurch, daß seine Wirksamkeit extrem schwach ist und daß es gegen ganz andere Erreger wirkt. Anthrax-, Diphtherie-, Coli- und typhoide Bakterien sind am sensibelsten gegenüber Pyocyanase, während die pyogenen Kokken nicht angegriffen werden. Die Konzentration des Pyoceaneus-Filtrates, die zur Hemmung dieser Bakterien notwendig ist, betrug 40, 22, 40 und 60% (Bocchia, 1909). Dieses Ausmaß der Hemmung ist kaum zu vergleichen mit den 0,2% oder weniger, die bei Penicillin notwendig sind, um pyogene Kokken zu hemmen bzw. den 1%, die gegenüber B.diphtheria benötigt werden. In bezug auf Infektionen mit sensiblen Keimen scheint Penicillin einige Vorteile gegenüber gut bekannten chemischen Antiseptiva aufzuweisen. Ein guter Ansatz einer Lösung wird Staphylokokken, Streptococcus pyogenes und Pneumokokken in einer Verdünnung von 1:800 vollständig hemmen. Es handelt sich daher um eine wirksamere Substanz als Karbolsäure. Darüber hinaus kann Penicillin auf infizierte Oberflächen unverdünnt aufgetragen werden, da es nicht irritierend wirkt und nicht toxisch ist. Wenn es auf einen Verband aufgetragen wird, wird es daher selbst in einer Verdünnung von 1:800 noch wirksam sein, was mehr ist, als man von den gebräuchlichen Antiseptika sagen kann. Untersuchungen zu seiner Bedeutung bei der Behandlung pyogener Infektionen sind derzeit in Arbeit. Über den potentiellen Einsatz zur Therapie bakterieller Infektionen hinaus ist Penicillin für den Bakteriologen sicherlich wegen seiner Potenz, unerwünschte Erreger in bakteriellen Kulturen zu hemmen, so daß Penicillinunsensible Bakterien schnell isoliert werden können, interessant. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist die sehr einfache Isolation des Pfeiffer'schen Erregers der Influenza durch den Einsatz von Penicillin. Abschließend möchte ich meinen

Kollegen, Mr Ridley und Mr Craddock, dafür danken, daß sie einige der in

dieser Publikation beschriebenen Experimente durchgeführt haben, sowie

unserem Mykologen, |

|

|

1 Biourge (1923) Des moissures du

group Penicillium Link. Louvain, p 172 |

| Lebenslauf Alexander Fleming

(1881-1955)

Alexander Fleming, mit dessen Name sich die Entdeckung des Penicillins verbindet, wurde am 6. August 1881 in Lochfield in Schottland geboren. Er arbeitete vor seinem Medizinstudium am St. Mary's Hospital der Universität vier Jahre in einer Reederei. Als brillianter Student erhielt er die höchsten Ehren der Universität und kurz nach Abschluß seines Studiums qualifizierte er sich zum Chirurgen. Seine wissenschaftliche Tätigkeit begann 1908 bei Sir Almoth Wright, mit dem ihn bis zu dessen Tod 1947 eine enge Freundschaft verbinden sollte. Die Entdeckung des Penicillins, so sagte Fleming 1945 in seiner Rede anläßlich der Verleihung des Nobelpreises, war auf eine rein zufällige Verunreinigung seiner Staphylokokkenkulturen durch einen Schimmelpilz zurückzuführen, der bewirkte, daß seine Kulturen lysierten. Dieser Pilz wurde schließlich als Penicillium notatum identifiziert, jedoch scheiterte jeder Versuch, das Penicillin zu konzentrieren, an dessen Instabilität. Schon 1929 hatte Fleming diese außergewöhnlich interessante Beobachtung veröffentlicht, die aber in der medizinischen Welt sehr wenig Beachtung fand. Allerdings war Fleming nicht der erste, der beobachtete, daß Pilze der Gattung Penicillium das Wachstum von Bakterien hemmen. Die gleiche Beobachtung hatte bereits 1870 John Burden Sanderson, ein Jahr später Joseph Lister, 1874 William Roberts und 1896 ein französischer Medizinstudent, Ernest Duchesne, gemacht. Bemerkenswert bei Fleming war jedoch sein Blick für das Unerwartete, der sich von dem erstaunlichen Phänomen fesseln ließ und es weiter untersuchte. Er zeigte, daß Penicillin gegen mehrere Gram-positive Bakterien hochwirksam war, jedoch einigen Gram-negativen nichts anzuhaben vermochte. Außerdem zeigte Fleming als erster, daß Penicillin-haltige Nährlösung auf weiße Blutkörperchen und lebende Keime nicht giftiger wirkt als gewöhnliche Nährlösung. Allerdings drängt sich einem der Verdacht auf, daß Fleming von der überragenden Bedeutung seiner Entdeckung keinerlei Vorstellung hatte. Zwar verwendete er Penicillin verschiedentlich als lokales Antibiotikum, schrieb aber 1940, daß es wohl nicht der Mühe wert sei, diese Substanz herzustellen. Offenbar kam er nicht auf den Gedanken, diese Substanz in den Blutkreislauf zu geben, um so Infektionen zu heilen. Nur so erklärt sich die Tatsache, daß das Penicillin über ein Jahrzehnt ein hinter den Labortüren begrabener Schatz blieb. Zu Flemings weiteren wichtigen Arbeiten gehören auch seine Untersuchungen über Lysozyme, die er im Nasenschleim, der menschlichen Haut, im Blut und Speichel, sogar in den Fingernägeln fand. Fleming interpretierte diesen Befund als einen in allen Körperteilen wirksamen Abwehrmechanismus. Allerdings erwiesen sich die Lysozyme, die übrigens auch heute noch Gegenstand der Forschung sind, nur als wirkungsvoll gegen apathogene, nicht aber gegen pathogene Keime. Ebenso wie seine späteren Veröffentlichungen über das Penicillin, fanden seine 1921 und 1922 veröffentlichten Arbeiten über Lysozyme in der Fachwelt kaum Beachtung. Alexander Fleming starb am 11. 3. 1955 in London. |